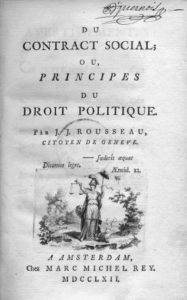

Jean-Jacques Rousseau: Du contrat social

Berühmtheit erlangte Jean-Jacques Rousseau nicht durch Charakterstärke, sondern durch seine Schriften. Seine Kulturkritik über Kunst und Wissenschaft und auch sein Erziehungsbuch Emile setzen beide auf dem Unbehagen auf, wonach die Freiheit der Menschen unter den gegebenen Umständen nicht gewahrt wird. Einerseits stehen dem Fortschritt und Wissenschaft entgegen, andererseits der auf Kinder ausgeübte Zwang. Mit Erziehung allein wird sich das aber nicht ändern lassen, denn die Gesellschaft insgesamt lässt keine Freiheit zu, wie er im Gesellschaftsvertrag schreibt:

„Der Mensch ist frei geboren, doch überall liegt er in Ketten.“ (Rousseau 1977, S. 5)

Ein Zustand, den Rousseau ändern möchte. Dazu bedarf es aber einer anderen Gesellschaft, in der das Verhältnis der Menschen untereinander nicht so geregelt ist, wie das im Frankreich Mitte des 18. Jahrhunderts der Fall war; denn dort führte – anders als in England – der König seine unumschränkte Herrschaft noch immer auf seine Auserwähltheit durch Gott zurück. Das war nicht vereinbar mit Rousseaus Auffassung von Freiheit, wonach niemand allein aufgrund seiner Geburt Herr oder Untertan eines anderen sein darf, vielmehr bedarf jede Herrschaft der Rechtmäßigkeit. Reine Überlegenheit genügt nicht, sondern eine Vereinbarung müsse die Grundlage bilden.

„Gehorcht den Machthabern! Wenn das heißen soll, ‚weicht der Stärke‘, ist die Vorschrift gut, aber überflüssig; ich stehe dafür ein, daß ihr niemals zuwidergehandelt wird. Alle Macht kommt von Gott, ich gebe es zu; aber auch jede Krankheit kommt von ihm. Soll das heißen, daß es verboten ist, den Arzt zu rufen?“ (ebd. S. 9)

Mag die Herrschaft der Mächtigen auch gottgewollt sein, hinnehmen und rechtmäßig nennen will sie Rousseau deshalb noch lange nicht. Vielmehr knüpft er an Thomas Hobbes und John Locke an, indem er ausgehend vom Streben nach Selbsterhaltung die natürliche Freiheit des Menschen als Maßstab nimmt. Über die beiden Engländer geht er allerdings insofern hinaus, als dass ihm einmalige Zustimmung nicht genügt. Die Freiheit des Menschen muss auch jenseits des Naturzustands gewahrt bleiben.

„Auf seine Freiheit verzichten heißt auf seine Eigenschaft als Mensch, auf seine Menschenrechte, sogar auf seine Pflichten verzichten. Wer auf alles verzichtet, für den ist keine Entschädigung möglich. Ein solcher Verzicht ist unvereinbar mit der Natur des Menschen; seinem Willen jegliche Freiheit nehmen heißt seinen Handlungen jegliche Sittlichkeit nehmen.“ (ebd. S. 11)

Hatte aber nicht schon Hobbes darauf hingewiesen, dass die Aufrechterhaltung der Freiheit zugleich die Fortführung des Naturzustandes, des Krieges eines jeden gegen jeden bedeutet? So sehr Rousseau immer wieder für die Rückkehr zur Natur eingetreten ist, so wenig ist ihm an solch chaotischen Zuständen gelegen. Sein Heil sucht er – wie schon bei seinen Erziehungsvorstellungen – nicht in weniger Regelung, sondern in strengen Vorgaben, mit denen er die Vorzüge der Natur in die Gesellschaft zu übertragen hofft.

„‚Finde eine Form des Zusammenschlusses, die mit ihrer ganzen gemeinsamen Kraft die Person und das Vermögen jedes einzelnen Mitglieds verteidigt und schützt und durch die doch jeder, indem er sich mit allen vereinigt, nur sich selbst gehorcht und genauso frei bleibt wie zuvor.‘ Das ist das grundlegende Problem, dessen Lösung der Gesellschaftsvertrag darstellt.“ (ebd. S. 17)

Aber gibt es für dieses Problem tatsächlich eine Lösung? Für Hobbes nicht, denn seiner Auffassung nach ist Freiheit ohne Anarchie nicht zu haben, weshalb der Leviathan wenigstens den Schutz der Menschen gewährleisten sollte. Unzufrieden mit dieser Lösung, strebt Locke danach, jedem Einzelnen wenigstens so große Freiräume wie möglich zuzugestehen. Die Selbstbestimmung darf dann so weit gehen, wie sie andere in ihrer nicht einschränkt, was aber darauf hinausläuft, dass im Resultat alle Menschen deutliche Begrenzungen ihrer Freiheit erfahren. Rousseau nimmt demgegenüber eine andere Wendung vor. Statt Selbstbestimmung zumindest über die verbliebenen individuellen Freiräume zu maximieren, geht es ihm vorrangig darum, Fremdbestimmung insgesamt zu minimieren – ganz nach dem Motto: Was hilft es mir, wenn ich in meinem Haus schalten und walten kann, wenn ich dafür längst zum Sklaven der Welt drumherum geworden bin? Es geht um nicht weniger als die Kontrolle über das Spiel jener Kräfte, die bei freier Selbstbestimmung aller Individuen die eben daraus resultierende unzähmbare Gesellschaft ausmachen. Dazu bedarf es dann aber zwangsläufig der Unterordnung jedes Einzelnen unter das Ganze:

„Diese Bestimmungen lassen sich bei richtigem Verständnis sämtlich auf eine einzige zurückführen, nämlich die völlige Entäußerung jedes Mitglieds mit allen seinen Rechten an das Gemeinwesen als Ganzes.“ (ebd.)

Durch die völlige Unterordnung unter den Staat tausche man auf diese Weise begrenzte individuelle Freiräume gegen die Freiheit eines großen Ganzen. Statt dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, wird man Teil einer großen gemeinsamen Kraft. Die Willensfreiheit des Gemeinwesens insgesamt tritt dann an die Stelle der Willensfreiheit jedes Einzelnen.

„Schließlich gibt sich jeder, da er sich allen gibt, niemandem, und da kein Mitglied existiert, über das man nicht das gleiche Recht erwirbt, das man ihm über sich einräumt, gewinnt man den Gegenwert für alles, was man aufgibt, und mehr Kraft, um zu bewahren, was man hat. Wenn man also beim Gesellschaftsvertrag von allem absieht, was nicht zu seinem Wesen gehört, wird man finden, daß er sich auf folgendes beschränkt: Gemeinsam stellen wir alle, jeder von uns seine Person und seine ganze Kraft unter die oberste Richtschnur des Gemeinwillens; und wir nehmen, als Körper, jedes Glied als untrennbaren Teil des Ganzen auf.“ (ebd. S. 18)

So sieht also Rousseaus Lösung aus: Niemand bestimmt über jemand anderen, aber es bestimmt auch niemand mehr über sich selbst. Fremdbestimmung soll damit verhindert werden, aber Selbstbestimmung bleibt auch keine übrig. Die Allgemeinheit beansprucht jenen Vorrang, den Locke dem Individuum eingeräumt hatte. Der Einzelgänger Rousseau strebt eine Gleichheit an, die Individualität kaum zulässt. Das Ganze sind alle gemeinsam, aber eben keiner mehr als ein anderer. Man behält oder besser alle behalten ihre Freiheit dadurch und nur dadurch, dass sie ein gleicher Teil eines freien Ganzen werden. Was wie ein Taschenspielertrick klingt, erscheint Rousseau der einzige Weg zur Aufrechterhaltung der allgemeinen Freiheit. Denn solange das Gemeinwesen insgesamt nicht frei ist, kann es auch kein Einzelner sein. Wenn man diese Voraussetzung akzeptiert, dann muss die Freiheit des Ganzen unbedingt aufrechterhalten werden. Dazu geht Rousseau sogar so weit, dass sich diesem übergeordneten Ziel niemand entziehen darf. Wird dann aber Freiheit nicht zum Zwang?

„Damit nun aber der Gesellschaftsvertrag keine Leerformel sei, schließt er stillschweigend jene Übereinkunft ein, die allein die anderen ermächtigt, daß, wer immer sich weigert, dem Gemeinwillen zu folgen, von der gesamten Körperschaft dazu gezwungen wird, was nichts anderes heißt, als daß man ihn zwingt, frei zu sein“ (ebd. S. 21)

Im Interesse der Allgemeinheit also erlaubt Rousseau, auf den Einzelnen Zwang auszuüben. Damit tritt eine vertraute Gestalt in neuem Gewand auf, denn selbstverständlich hatten sich auch die Monarchen auf das Gemeinwohl berufen, wenn sie Maßnahmen zu Lasten einzelner Bürger ergriffen. Einen Verlust an Freiheit sieht Rousseau darin dennoch nicht, sondern einen Tausch:

„Was der Mensch durch den Gesellschaftsvertrag verliert, ist seine natürliche Freiheit und ein unbegrenztes Recht auf alles, wonach ihn gelüstet und was er erreichen kann; was er erhält, ist die bürgerliche Freiheit und das Eigentum an allem, was er besitzt.“ (ebd. S. 22)

Bürgerliche Freiheit meint hier jene Freiheit, die man als Bürger eines Staates genießt, weil man sich ihm unterordnet. Wer diese Unterordnung aber verweigert, den macht Rousseau zum Staatsfeind und der darf deshalb von der Allgemeinheit bekämpft werden. Vom unhintergehbaren Recht auf Selbsterhaltung eines Hobbes und dem Recht auf Widerstand eines Locke ist nichts mehr übrig.

„Im übrigen wird jeder Missetäter, der das gesellschaftliche Recht angreift, durch seinen Frevel zum Rebellen und zum Verräter am Vaterland; dadurch, daß er dessen Gesetze verletzt, hört er auf, sein Glied zu sein, ja er liegt sogar mit ihm im Krieg. Jetzt ist die Erhaltung des Staats mit seiner Erhaltung unvereinbar, einer von beiden muß untergehen, und wenn man den Schuldigen zu Tode bringt, dann weniger als Bürger denn als Feind.“ (ebd. S. 37)

Wozu Gemeinwille?

Wenn Rousseau von Demokratie spricht, dann meint er damit nicht die Summe aller Bürger oder auch nur deren Mehrheit, sondern das Volk in seiner Gesamtheit, dem er als Einheit eine eigene Qualität beimisst. Dabei bleiben für den Einzelnen paradoxe Folgen nicht aus: Jeder muss sich dem Staat zwar voll und ganz unterordnen, bleibt aus Rousseaus Sicht aber gerade dadurch sein eigener Herr, da er jenen Gesetzen gehorcht, die sich das Volk und er als Teil davon sich selbst gegeben hat. Damit das auch tatsächlich der Fall ist, lehnt Rousseau jede Vermittlung durch Volksvertreter und jede Abschwächung durch republikanische Strukturen in jedweder Form ab. Trotzdem muss nicht notwendig jeder Einzelne jedem Gesetz zustimmen. Soll die Gesellschaft im Sinne des Gemeininteresses regiert werden, so sei nämlich streng genommen die Einzelmeinung ebenso wenig relevant wie die Mehrheitsmeinung. Die Volksbefragung dient Rousseau gar nicht dazu, individuelle Meinungen einzufangen, sondern er möchte den Gemeinwillen herausfinden.

„Wenn man in der Volksversammlung ein Gesetz einbringt, fragt man genaugenommen nicht danach, ob die Bürger die Vorlage annehmen oder ablehnen, sondern ob diese ihrem Gemeinwillen entspricht oder nicht; jeder gibt mit seiner Stimme seine Meinung darüber ab, und aus der Auszählung der Stimmen geht die Kundgebung des Gemeinwillens hervor. Wenn also die meiner Meinung entgegengesetzte siegt, beweist dies nichts anderes, als daß ich micht getäuscht habe und daß das, was ich für den Gemeinwillen hielt, es nicht war. Wenn mein Sonderwille gesiegt hätte, hätte ich gegen meinen eigenen Willen gehandelt und wäre deshalb nicht frei gewesen. Dies setzt allerdings voraus, daß alle Kennzeichen des Gemeinwillens noch bei der Mehrheit sind: Wenn sie dort nicht mehr sind, gibt es keine Freiheit mehr, welche Partei man auch ergreift“ (ebd. S. 116f)

Der Gemeinwille, die volonté générale, müsse mehr sein als die Summe aller individuellen „Sonderwillen“ (ebd. S. 31), der volontés particulières, da sonst nichts gegenüber Locke gewonnen wäre. Wieder wäre die Gesellschaft das ungezähmte und vielleicht auch ungewollte Resultat individueller Handlungen und Wünsche, dem dann jeder Einzelne ohnmächtig gegenüber steht. Der Tausch der individuellen Freiheit gegen die allgemeine wäre nicht vollzogen. Die Demokratie dient Rousseau deshalb letztlich lediglich als Verfahren, um den Gemeinwillen ausfindig zu machen, wobei er darauf hoffen muss, dass die Mehrheit der Bevölkerung diesen zu erkennen vermag und sich dann auch dafür entscheidet. Wenn das Volk falsch liegt, wird das übergeordnete Ziel der allgemeinen Freiheit jedenfalls verfehlt.

Mehr in:

Hubertus Niedermaier: Wozu Demokratie?

Hubertus Niedermaier:

Wozu Demokratie?

Politische Philosophie im Spiegel ihrer Zeit.

Konstanz und München: UVK 2017.

Rousseau, Jean-Jacques (1977): Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts. Stuttgart.

Rousseau, Jean-Jacques (1995): Über Kunst und Wissenschaft, S. 1-59

, in: ders.: Schriften zur Kulturkritik. Hamburg.

Rousseau, Jean-Jacques (2012): Emile oder über die Erziehung. Stuttgart.